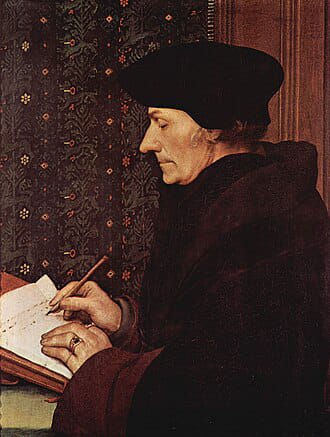

La lettura del “capolavoro eterno” di Erasmo da Rotterdam, contestualizzata ai nostri giorni, offre, del “concetto di” follia,” una visione inedita, quanto concettualmente utile, al nostro vivere quotidiano. Il grande umanista, teologo olandese, quando nel 1509, dedicò il suo “Elogio della follia” all’amico Tomaso Moro, di cui era ospite, convalescente da un periodo di malattia, strabiliò l’ambiente clericale coevo. Dopo qualche perplessità, lo spirito puramente satirico, ironico dell’opera, catturò i lettori. Un rapido successo dalla prima stampa del 1511 e a seguire, nei secoli, milioni di copie fino ai nostri giorni. L’opera ha avuto un ruolo determinante in tutta la cultura occidentale. Erasmo identifica la follia in una vera e propria divinità, distinguendola chiaramente dall’essere umano. Una “divinità alternativa”, forse contro corrente, in antitesi, sulla carta, alle divinità classiche, emblematiche. Discerne e dimostra, con tecnica e dialettica satirico-ironica accattivante, come le stesse divinità acclarate, si siano giovate, spesso salvate in tutte le loro vicende mitologiche, di fronte all’essere umano, grazie al ruolo diretto o indiretto di Lei: la follia. Premesso che lo stesso Erasmo, scriveva a Tommaso Moro di aver scritto della follia si, ma” non da folle”, contestualizzando l’opera al nostro presente, percepisco l’interpretazione della “follia” del teologo olandese non solo non antitetica al “logos”, al pensare razionale ma come il pensare razionale libero da condizionamenti, paure, ansie, fobie del “mal di vivere”.

La follia, in primis come “guizzo fuori programma”, liberazione dalle catene degli schemi, senso dell’attimo presente, del “Carpe diem” e, per usare un concetto (a prescindere dalla discussa paternità o meno di Italo Calvino), lo strumento che consente di prendere “la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. Erasmo, “buca lo schermo”, diremmo oggi, con uno strumento efficacissimo di cui si serve la sua dea alternativa: l’ironia. La capacità di guardare alle cose della vita, nel bene e nel male, col senso del disincanto, che alimenta la verve satirica dell’opera. Una modalità che aiuta l’uomo di tutti i tempi alla sopravvivenza non solo nelle vicissitudini concrete della vita, ma in quel disagio, sofferenza, apparentemente immotivata, del “mal di vivere” e che oggi si descrive con due parole inflazionate, riduttive: ”depressione-ansia”.

Nella analisi variegata, dettagliata, dei vari aspetti, momenti, della vita e psicologia umana, alcuni passaggi sono suggestivi e di concreta attualità come il concetto di autostima, immagine di sé e in senso lato, amor proprio. Erasmo lo descrive, sviluppa coinvolgendo la ennesima “Dea sorella”: Filautia.

“Di grazia, chi odia sé stesso come potrà amare qualcuno? chi è interiormente combattuto, potrà forse andare d’accordo con altri? potrà, chi è sgradito e molesto a sé stesso, riuscire gradevole a un altro? Nessuno, credo, lo affermerebbe, se non fosse un pazzo più pazzo della Follia stessa. Se non ti sarà propizia Filautìa, che a buon diritto tengo in conto di sorella, tanto validamente mi presta il suo aiuto in ogni occasione? Ma d’altra parte, dispiacendo a te stesso, che cosa potresti fare di bello, di gradevole, di nobile?” La psicologia moderna è impegnata, nella quota parte maggiore del suo studio e supporto alle criticità umane soggettive e relazionali sociali inerenti alle dinamiche della autostima, determinante al “Wellness”, benessere di vita e diciamo semplicemente, felicità. Altro passo suggestivo dell’opera, la visione dell’uomo, sul teatro della vita, come un attore che, cambiando varie maschere, si adatta o deve, alle contingenze esistenziali.

“L’intera vita umana non è altro che uno spettacolo in cui, chi con una maschera, chi con un’altra, ognuno recita la propria parte finché, ad un cenno del capocomico, abbandona la scena. Costui, tuttavia, spesso lo fa recitare in parti diverse, in modo che chi prima si presentava come un re ammantato di porpora, compare poi nei cenci di un povero schiavo. Certo, sono tutte cose immaginarie; ma la commedia umana non consente altro svolgimento.” Abbastanza intuitivo il collegamento con Pirandello e il ruolo di Erasmo come anticipatore. Il grande teologo olandese, ha premura di sottolineare, dopo lunghe discettazioni, il distinguo focale fra “follia insana” e “follia sana”.

“In verità ci sono due specie di follia. Una scaturisce dagli inferi tutte le volte che le crudeli dee della vendetta, scatenando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali ardore di guerra, o insaziabile sete di oro, o amore turpe e scellerato, parricidio, incesto, sacrilegio, e altri consimili orrori; oppure quando travagliano con le furie e le faci tremende, un animo conscio dei propri delitti. L’altra, non ha nulla in comune con questa; nasce da me e tutti la desiderano. Si manifesta ogni volta che una dolce illusione libera l’animo dall’ansia e lo colma, insieme, di mille sensazioni piacevoli.” L’elemento “Clou” resta il “libero arbitrio” dell’uomo, nel coniugare lo strumento, arma della “Dea alternativa” ad un’indole malvagia, malefica, distruttiva, vestendo gli abiti di una “follia insana” o ad un’indole pacifica, serena, a servizio del bene soggettivo e sociale comune, che veste appunto i panni di una “follia sana”. Intrigante la descrizione del concetto di “relatività esperienziale”, prendendo in prestito la metafora emblematica di Platone.

“Che differenza pensate vi sia fra coloro che nella caverna di Platone contemplano le ombre e le immagini delle varie cose, senza desideri, paghi della propria condizione, e il sapiente che, uscito dalla caverna, vede le cose vere?” Una “sana follia” come alternativa concreta, realistica, adattamento, del percepire umano in rapporto alla sua condizione, specificità, unicità dell’attimo di vita. La parte conclusiva dell’opera, si incentra su argomentazioni strettamente religiose e, prevedibilmente, viene fuori il teologo in senso stretto in un periodo non lontano dalla “Riforma”.

Erasmo ci regala un epilogo dell’opera, spiccatamente ironico-satirico come a confermare o smentire tutto ciò che ha detto. Il concetto più stimolante, che potrebbe percepirsi come simbolico di tutta l’opera, il seguente:

“Fingersi folli a tempo e luogo è somma sapienza”. Potete rendervi conto da voi di quale gran dono sia la follia, se anche la sua ombra fallace, e la sua sola imitazione, meritano dai dotti così grande lode”. Anche qui, la memoria richiama un concetto dei nostri giorni: ”Mantenetevi folli, ma comportatevi da persone normali” (P.Choelo).