Un secolo dopo la nascita del genio siciliano, la sua storia affascina ancora scienziati e investigatori. Dopo aver raccontato nel primo articolo l’ascesa straordinaria di Ettore Majorana nella fisica teorica e il suo contributo cruciale al gruppo di via Panisperna, entriamo ora nel cuore di un enigma che sfida la logica e la scienza. Cosa accadde veramente tra Roma, Napoli e Palermo nel marzo del 1938? Il secondo atto del Caso Majorana ci conduce tra inquietudini personali, indizi sfuggenti e ipotesi mai del tutto smentite.

Un altro motivo che può aver contribuito alla sua crisi è la morte del padre, avvenuta nel ’34: con la sua scomparsa viene a mancargli il più sincero e affettuoso interlocutore. Per sottrarlo a un isolamento che rischia di precipitarlo nella follia, gli amici di via Panisperna cercano di fargli ottenere una cattedra. In quei giorni Emilio Segrè ha vinto una cattedra di fisica a Palermo. Così, nel novembre del 1937, Ettore Majorana, a soli 31 anni, diventa professore di fisica teorica all’Università di Napoli, senza concorso, per chiara fama. Quattro mesi più tardi scompare per sempre.

In quali circostanze? La cronaca della sua scomparsa rappresenta il momento più indecifrabile di una vita piena di enigmi, ira e contraddizioni.

Niente di lui è stato più ritrovato. Tutte le ipotesi formulate all’epoca della scomparsa sono ancora oggi drammaticamente valide. Ucciso? Suicida? Esule volontario? Rapito? Attratto dall’intima quiete di un convento?

Le ultime ore di Majorana sono state accuratamente ricostruite, nei limiti del possibile, dai fratelli, dai cugini, dalla Questura di Napoli, dalla Capitaneria di Porto, dal Servizio segreto.

A Napoli, Majorana tenne alcune lezioni, poco più di una decina. Poi, improvvisamente, il 25 marzo riscosse tutti gli stipendi che non aveva ritirato da quando aveva ottenuto la cattedra e si imbarcò sul postale diretto a Palermo. Chi vide? Chi incontrò a Palermo? Non si è mai saputo.

Prese alloggio all’albergo Sole e, su carta intestata dell’albergo, scrisse al professor Carrelli, amico e direttore della facoltà di fisica di Napoli, una lettera drammatica: «Caro Antonio, ho deciso di togliermi la vita. L’ho deciso perché non sento un’autentica necessità di stare al mondo e credo che il mondo farà benissimo a meno di me. Sono molto stanco. Tu che mi conosci, puoi comprendere che la mia delusione non è quella di una ragazza ibseniana. Il problema è molto più arduo e profondo». Imbucò la lettera al mattino. La sera ebbe un ripensamento e telegrafò allo stesso Carrelli: «Annullo la notizia che ti ho dato. Scriverò ancora». Invece non scrisse più. In giornata si era recato all’Università per chiedere del suo amico Emilio Segrè, che però era assente. La sera, Majorana ripartì col postale diretto a Napoli. A bordo si incontrò col noto matematico palermitano Vittorio Strazzeri, col quale scambiò poche parole. L’indomani mattina fu visto da due camerieri di bordo in procinto di sbarcare. Non aveva bagaglio, solo una piccola borsa da viaggio.

Intanto, il professor Carrelli, che aveva ricevuto il telegramma — per lui incomprensibile — e poi la lettera, informò il fratello di Ettore. Luciano Majorana e Carrelli si precipitarono all’albergo Bologna di Napoli, dove il fisico alloggiava. La camera era in ordine, come egli l’aveva lasciata tre giorni prima: le valigie erano chiuse e ordinate sul tavolo e, sulla valigia più in alto, una lettera e un laconico indirizzo: «Per la mia famiglia».

Conteneva lo stesso proposito suicida espresso al professore, ma con una motivazione più amara: «Io non voglio far male a nessuno e perciò in ogni caso non riprenderò l’insegnamento». In ogni caso: il suicidio, dunque, non doveva sembrargli irrevocabile. Dalla camera non mancava quasi nulla, tranne l’abito che Ettore indossava al momento della scomparsa, alcuni libri, il denaro ritirato e, particolare importante, il passaporto.

Le ricerche furono condotte a Napoli e dintorni. I fondali del porto e del golfo furono minuziosamente esplorati finché, dopo due settimane, fu ritrovato negli uffici della Tirrenia il tagliando — figlio del biglietto che Majorana aveva consegnato allo steward scendendo dalla passerella. Non ci furono più dubbi: Majorana era sbarcato a Napoli.

Enrico Fermi interessò direttamente Mussolini, sollecitando con una lettera «le più febbrili ricerche dello scomparso». Sul dossier relativo al caso Majorana, Mussolini scrisse di suo pugno: «Voglio che si trovi». Ma il fisico non fu trovato. Sono gli ultimi elementi che l’indagine sulla sua scomparsa, interrotta tre mesi più tardi, riuscirà a raccogliere.

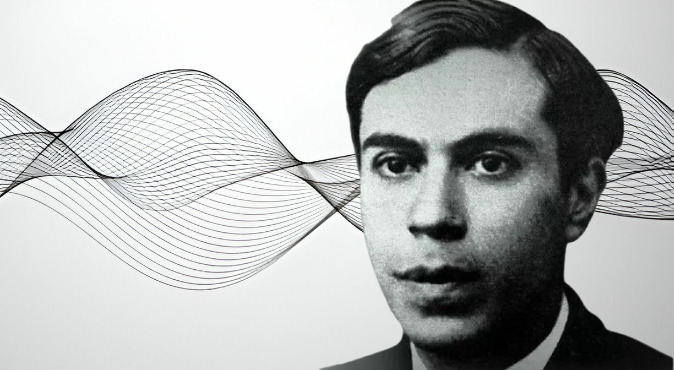

Ma la famiglia Majorana non si arrende: promette un cospicuo premio di trentamila lire a chi darà notizie su Ettore, assume investigatori privati, fa pubblicare la sua foto su La Domenica del Corriere con una descrizione somatica: «Anni trentuno, alto metri 1,70, capelli neri, occhi scuri, una lunga cicatrice sul dorso della mano sinistra». Un padre gesuita riconosce la foto: sì, quel giovane distinto si è presentato alla chiesa del Gesù Nuovo a Napoli chiedendo di fare un esperimento di vita religiosa. Gli hanno risposto di attendere, di discuterne… Ha solo detto «Grazie, scusi» e si è allontanato.

Allora la famiglia rivolge una supplica a Pio XII, da poco eletto Papa, perché disponga che le ricerche siano svolte anche negli istituti religiosi di clausura. Se furono svolte, tali ricerche non dettero alcun esito.

Dal 1938 e per molti anni ancora si è parlato del caso Majorana.

Nel 1944, all’epoca della Repubblica di Salò, quando Mussolini fu messo al corrente che, insieme agli scienziati tedeschi impegnati nella costruzione della misteriosa arma segreta, c’era un italiano, ritenne si trattasse di Majorana e scrisse a Filippo Anfuso, ambasciatore a Berlino, ordinandogli di svolgere indagini per averne la conferma, il che gli avrebbe permesso di rivalutare politicamente il contributo dell’Italia nei confronti dell’alleato — padrone. Il crollo della Germania interruppe il carteggio Mussolini–Anfuso, di cui non vi è più traccia.

Nel luglio 1946, La Gazzetta di Losanna rivelò che i sovietici avevano tentato di impossessarsi dei quaderni di Majorana (oggi custoditi nella Domus Galileiana di Pisa). Infine, nel 1978, in seguito a un articolo comparso sul settimanale Oggi, si parlò della presenza di Majorana in Argentina, a Buenos Aires. Furono fatte indagini, ricerche da parte di studiosi e giornalisti, ma non si arrivò a nulla di concreto.

Forse la soluzione dell’enigma Majorana sta in questa frase pronunciata da Enrico Fermi: «Se Majorana, con la sua intelligenza, avesse deciso di scomparire o di far sparire il suo cadavere, ci sarebbe sicuramente riuscito».

Un’altra domanda senza risposta è: perché? Perché era depresso, vittima di un esaurimento nervoso? Perché aveva compreso che dietro gli esperimenti di Roma si celava la chiave per la conquista dell’energia atomica? Perché sapeva già? I fisici respingono quest’ultima ipotesi.

Qualche mese dopo la scomparsa di Majorana, Fermi, approfittando del viaggio a Stoccolma per ritirare il suo premio Nobel, lasciava per sempre l’Italia per sfuggire alle leggi razziali (sua moglie era ebrea) e raggiungeva gli Stati Uniti, dove avrebbe avuto un ruolo di primo piano nella costruzione della bomba atomica. In quei giorni, uno scienziato tedesco, Otto Hahn, riusciva a dimostrare che gli esperimenti dei ragazzi di via Panisperna erano stati di straordinaria importanza: si era trattato di una scissione nucleare, il primo passo per la conquista dell’energia atomica.

Quali sarebbero state le conseguenze se tale spiegazione fosse stata evidente prima del 1938? Mussolini e Hitler avrebbero avuto per primi la bomba atomica? Anni dopo Emilio Segrè rispose così: «Dio, per i suoi intenti imperscrutabili, ci rese tutti ciechi». E se Majorana avesse visto giusto sin d’allora e avesse voluto scomparire, o ritirarsi in un luogo remoto per non collaborare alla costruzione di un mondo di cui, forse, il suo genio aveva intuito la spietatezza? È un’ipotesi, forse assurda, di cui non avremo mai la prova.