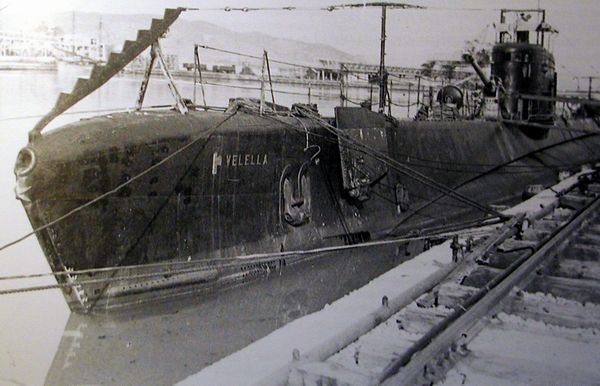

C’è un tratto di mare tra Punta Licosa e il Golfo di Policastro dove il tempo sembra essersi fermato. A oltre cento metri di profondità giace il relitto del sommergibile Velella, affondato l’8 settembre 1943, a poche ore dall’annuncio dell’armistizio. Cinquantadue vite inghiottite dal mare, in un’Italia che cambiava volto, confusa tra la fine della guerra e l’inizio di un nuovo destino.

Una vicenda tragica, a lungo rimasta ai margini della grande narrazione storica. Ma nel Cilento ha trovato nuova voce grazie all’impegno della comunità locale.

Quando alle 19:42 dell’8 settembre 1943 il maresciallo Badoglio annunciò via radio che l’Italia aveva firmato un armistizio con gli Alleati, il Paese piombò in una spirale di disorientamento. Il re fuggiva da Roma, le truppe erano senza ordini, i comandi militari nel caos. Mentre si parlava di “cessazione delle ostilità”, i fatti dimostravano tutt’altro.

I soldati italiani, spesso lasciati senza direttive, furono costretti a decidere da soli da che parte stare. Alcuni finirono nei lager, altri combatterono per la libertà. Molti, semplicemente, non fecero in tempo.

È in questo vuoto tragico che si consuma il destino del Velella. Partito da Napoli per pattugliare le acque del Tirreno meridionale, aveva il compito di contrastare l’atteso sbarco alleato nel golfo di Salerno. Nessuno aveva comunicato all’equipaggio che la guerra stava, almeno formalmente, finendo.

Quella sera il sommergibile britannico HMS Shakespeare lo colpì con un siluro al largo di Punta Licosa. Il Velella affondò in pochi istanti. Nessun superstite. Nemmeno il piccolo gatto di bordo, Scheggia.

Per decenni, la tragedia del Velella è rimasta sommersa, come il suo relitto. Poche righe nei registri militari, nessuna targa, nessun ricordo pubblico. Non era un atto eroico da celebrare, né una battaglia vinta da raccontare. Era solo una tragedia scomoda, figlia della confusione e dell’ambiguità. Quei 52 marinai non caddero combattendo un nemico, ma per colpa di una comunicazione mancata. Una morte grigia, silenziosa, che rischiava di svanire nell’oblio.

Tutto cambiò nel 2003, quando l’ingegnere e archeologo subacqueo Guido Gay individuò il relitto a oltre 100 metri di profondità. Il Velella appariva ancora integro, adagiato sul fondale, inclinato sul fianco sinistro. Lo scafo squarciato dalla prua al centro nave. L’elica ancora visibile. Sembrava pronto a muoversi, e invece restava lì, immobile, come un monito silenzioso.

Le immagini girarono sui media per qualche settimana, poi di nuovo il silenzio.

Ma in Cilento quella scoperta non cadde nel vuoto. Anzi, divenne il motore di una memoria collettiva che da allora si rinnova ogni anno. A Castellabate, tra il 7 e il 10 settembre, si svolgono commemorazioni partecipate, intense, toccanti. Il monumento bronzeo di Punta Licosa – un angelo che veglia sul sommergibile – è diventato simbolo di un legame che unisce mare, storia e comunità.

Le cerimonie si svolgono anche in Piazza Mondelli, con la partecipazione di autorità civili e militari, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e dei familiari dei caduti. Momenti solenni, che culminano nella lettura dei nomi dei marinai, nell’esecuzione del Silenzio, e nella recitazione di poesie commemorative.

E poi ci sono le scuole: i giovani che leggono testimonianze, che inscenano drammatizzazioni storiche curate da esperti come Gaetano Stella. Non spettatori, ma custodi attivi della memoria.

Negli ultimi anni, l’associazione Salerno 1943 e altri enti locali hanno avanzato una richiesta concreta: trasformare il Velella in un sacrario militare subacqueo, come già avviene in altri Paesi europei. Un modo per tutelare il relitto, ma anche per riconoscere ufficialmente il sacrificio dei suoi uomini. In Italia, questo tipo di riconoscimento è raro. Ma il Cilento, ancora una volta, ha scelto di farsi portavoce di un debito di memoria.

Il Ministero della Difesa ha ricevuto le proposte, ma ancora non si è espresso. Eppure, ogni 8 settembre, qualcuno getta un fiore in mare. Ogni anno, il ricordo si rinnova, dal basso. Perché non sempre serve un decreto per dare dignità alla storia. A volte basta una comunità.

La storia del Velella non è solo un episodio di cronaca militare. È una storia profondamente umana. Racconta di giovani partiti da ogni angolo d’Italia, ignari del loro destino. Racconta di un Paese lacerato, costretto a voltare pagina senza poter salutare i propri morti. Racconta anche di come una comunità, negli anni, possa scegliere di non dimenticare.

In un tempo in cui la memoria storica sembra vacillare sotto il peso della velocità, delle semplificazioni e dell’indifferenza, il caso del Velella insegna che ricordare è un atto politico, etico e civile. Non per glorificare la guerra, ma per comprenderne l’assurdità. Per insegnare alle nuove generazioni che ogni conflitto lascia dietro di sé storie irrisolte, vite spezzate, silenzi da ascoltare.

Il Velella è lì, nel buio del Tirreno, ma non è più solo. Il suo nome vive nel ricordo di chi ogni anno ne celebra la memoria. Vive nei racconti, nelle scuole, nei monumenti. Vive nelle lettere non spedite e nei fiori lasciati sulle onde.

E in quell’attesa silenziosa che il mare custodisce, forse, si nasconde il vero senso della memoria.