Era considerato uno dei grandi maestri della letteratura del secondo Novecento. Non amava parlare di sé, non credeva che i dettagli della propria vita valessero la pena di essere raccontati e fermati sulla pagina. Riteneva che, per uno scrittore, parlare di sé potesse essere un atto anche superfluo, visto che ogni autore è nelle pagine dei suoi libri, per inventati che siano.

Ultimo di undici figli, era nato a Torre Annunziata il 18 gennaio 1920. Suo padre era un noto avvocato e il suo antifascismo, in quegli anni, gli costò gradualmente una notevole riduzione dell’attività, che portò la famiglia a vivere quasi in ristrettezze economiche.

La vocazione letteraria di Michele Prisco si manifesta precocemente, durante gli anni del liceo. Nel 1937 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, una scelta quasi obbligata viste le tradizioni familiari. Nel 1942 si laurea e supera gli esami di procuratore legale, ma non eserciterà mai la professione: avverte sempre di più il seducente richiamo della letteratura.

Militare a Fossano, nel Cuneese, l’8 settembre 1943 lo sorprende in licenza presso la sua famiglia “sfollata” a Nocera Inferiore, dove conclude il periodo del servizio militare. Nell’inverno di quell’anno, in compagnia di un suo commilitone, si reca in visita a Trecase per rivedere la vecchia casa di famiglia, venduta nel 1938. Nel corso della lunga conversazione col suo giovane amico riaffiorano nella memoria di Prisco i dolci ricordi di quella felice età perduta. E capisce, scopre, che se vuole diventare scrittore vero deve riascoltare le voci e le storie di quel piccolo mondo che conosce molto bene. E quella stessa sera, al rientro a casa, trascinato da quegli incanti e da quelle suggestioni, nasce il racconto Donna in poltrona: la prima delle storie che daranno vita alla raccolta La provincia addormentata.

La fine della guerra, nel 1945, coincide con le sue prime collaborazioni a quotidiani e riviste, tra cui Il Risorgimento di Napoli diretto da Corrado Alvaro e Il nuovo Corriere di Firenze diretto da Romano Bilenchi. Questi due scrittori influiranno definitivamente sulla sua conversione alla scrittura.

Michele Prisco è stato uno scrittore di rara lucidità e di eleganza di linguaggio. Originariamente è attento alla narrazione breve, su sfondi di paesi e campagne, costruita soprattutto su personaggi femminili colti e descritti nel momento di una decisiva crisi esistenziale. Poi la sua narrazione si rivolge all’ampiezza e allo spessore del romanzo, di ambiente per lo più borghese e cittadino, con un mirabile senso del trascorrere del tempo che via via modifica e delude, quando non distrugge, i personaggi, le loro aspirazioni e le loro stesse anime.

I ritratti dei personaggi sono condotti con sapienti indugi nelle sfumature; si avverte dietro il senso di esistenze non più giovani, passate attraverso prove e delusioni. Aveva una straordinaria capacità di creare atmosfere lievemente incantate, dove emergono il mistero delle anime, trepidamente indagate: anime ferite o anche semplicemente inerti, incapaci di essere se stesse, di sciogliersi dai condizionamenti e incerte, fino alla sconfitta e alla resa.

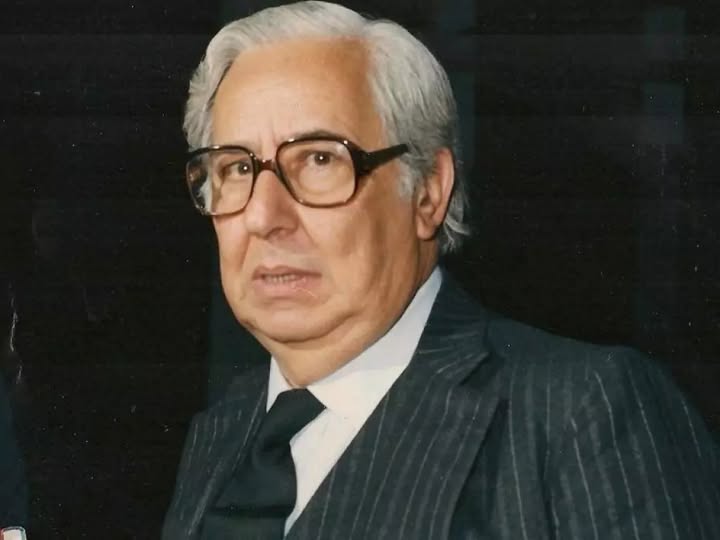

Ebbi modo di conoscerlo molti anni fa (si era agli inizi degli anni Novanta). Vedovo da alcuni anni, abitava (con due figlie e un nipotino) in una palazzina di Posillipo alta, piena di sole e di vento, a strapiombo sul mare di Mergellina. Ad aprirmi la porta fu un maturo signore elegante, di molto garbo, capelli candidi, doppio mento cardinalizio, l’eloquio ironico, pacato. L’esatto contrario della facies stereotipa, folcloristica, del “napoletano che fa il napoletano”.

Si sentiva un narratore controcorrente del filone neorealista, si riconosceva più in un filone straniero che italiano: si era formato sui grandi autori russi e francesi. Un autore tranquillo, dalla scrittura limpida, classica, per il quale il racconto è la misura ideale del narratore.

Era appena uscito il suo ultimo libro da Rizzoli, Terre basse: un florilegio di mezzo secolo di lavoro, una raccolta di racconti che ha fatto da sottofondo ai suoi romanzi. Nel 1950, con Gli eredi del vento, aveva vinto il primo premio importante, il Venezia. In quell’occasione Ennio Flaiano gli disse: «Sei il primo milionario della narrativa italiana.» Nel ’50 il Viareggio e lo Strega erano ancora di mezzo milione, il Venezia era di un milione.

Nel ’66 vinse lo Strega con Una spirale di nebbia e nel ’70 il premio Napoli con I cieli della sera. Nell’84 ottenne il Fiuggi per la carriera, “Una vita per la cultura”, e l’anno dopo vinse il premio Verga a Catania e l’Hemingway a Lignano Sabbiadoro. Il suo libro che giudicava il più felice era I cieli della sera. Quello che aveva venduto di più era (anche per via dello Strega) Una spirale di nebbia.

Col passare degli anni non scriveva più con la foga di un tempo. Ciò che più lo affliggeva era il senso crescente di solitudine, di cui immaginava soffrissero anche i vecchi amici rimasti a Napoli: Domenico Rea e Luigi Compagnone. Raramente partecipava a presentazioni, dibattiti e conferenze. Non aveva mai voluto lasciare Napoli, sulle orme di Bernari, della Ortese, di Ghirelli, La Capria, Rosi, Patroni Griffi.

Perché? «Perché a Milano mi sentirei un robot e a Roma uno scrittore da cocktail.»

In genere non gli costava fatica scrivere: «Sono uno scrittore quasi di getto. Però sulla primissima stesura di getto lavoro moltissimo, scrivo a penna, ribatto a macchina. Ma devo dirti una cosa: sono un accanito giocatore di solitari. Prima di mettermi al lavoro mi faccio tre o quattro solitari. Adesso lavoro solo di mattina, e il pomeriggio di solito correggo. Prima scrivevo la sera tardi e di notte. Lavorando a La dama di piazza ho visto nascere molte albe. Ma i solitari li ho sempre fatti. È un’abitudine, come quella di Simenon, che prima di scrivere si temperava una quindicina di matite colorate. Forse è qualcosa di scaramantico, non so. Un modo di scaricarmi e prepararmi alla fatica.»

Mi scusi, Prisco, ma non mi ha appena detto che scrive di getto, senza fatica?

«È una fatica di getto, sì. Ma sempre fatica è.»