Per quasi trent’anni fu un protagonista della scena culturale napoletana e della cultura matematica internazionale. Poi, un venerdì di maggio del 1959, dopo aver riempito alcuni fogli di equazioni, si tolse la vita. Un suicidio lucido e ragionato, come le formule lasciate sullo scrittoio, un gesto che turbò la comunità scientifica e non solo.

Renato Caccioppoli, nato a Napoli nel 1904 da Giuseppe, celebre chirurgo, e da Sofia Bakunin, figlia dell’anarchico russo Michail Bakunin, deve forse a questa ascendenza il costante interesse per la questione sociale che lo porterà, nel 1948, a unirsi agli operai durante l’occupazione delle Officine Meccaniche e Fonderie. Dal nonno materno eredita anche una certa insofferenza per l’ordine e l’autorità. Benché militi di fatto nelle file del partito comunista, non ne prende mai la tessera. Renato, istintivamente uomo di sinistra, ha molte riserve sul Pci, come del resto ne ha su tutto e su tutti.

La sua militanza politica è molto intensa nel periodo 1950-1956, prima del XX congresso del Pcus e della denuncia dei crimini di Stalin. Tiene applauditi comizi nelle piazze di Napoli, e l’impegno nel movimento della pace lo porta anche all’estero, sempre accompagnato dalla minaccia di ritiro del passaporto da parte della polizia di Scelba. Intorno a lui si raccoglie in quegli anni un gruppo di giovani intellettuali che formano un’isola a parte nell’arcipelago del comunismo napoletano. Di solito si incontrano nella libreria di Gaetano Macchiaroli e trascorrono insieme lunghe serate, viaggi al termine della notte, durante i quali Caccioppoli parlava, parlava con passione ed entusiasmo, si trattasse di Baudelaire o del comunismo, di Rimbaud o della libertà, di Proust o della democrazia, del Numero, del Calcolo o della pace.

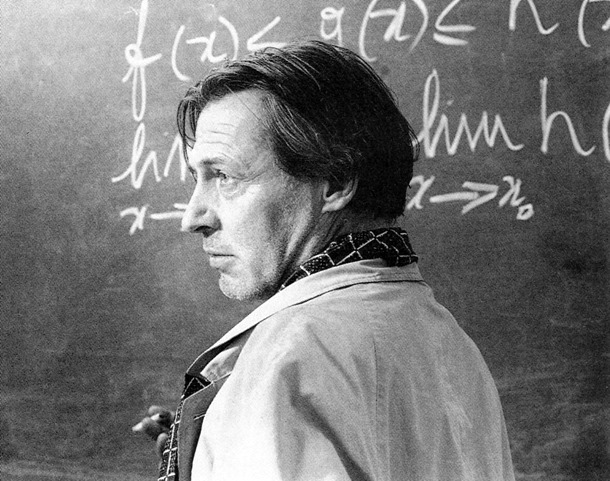

Conversatore brillante, mai banale: il suo aspetto da dandy trasandato eppure elegante, l’impermeabile liso, il viso magro con rughe profonde da cui spuntavano occhi neri saettanti, i capelli neri lisci a formare un ciuffo sulla fronte alta, l’eterna sigaretta tra le labbra, piaceva alle signore. E infatti il gentil sesso occupa un posto importante nella sua vita. La donna del cuore è Sara Mancuso, venuta a Napoli alla fine degli anni Trenta con Arturo Labriola, e che Caccioppoli sposerà segretamente in circostanze che vale la pena di ricordare.

Siamo nel 1938, mese di maggio, tra qualche giorno ci sarà a Napoli la visita di Hitler e Mussolini. Renato, laureatosi nel 1925, è professore di matematica all’Università da oltre dieci anni, autentico genio dell’Analisi che dalla cattedra affascina e rapisce gli studenti. Caccioppoli non fa mistero delle sue idee antifasciste, anzi le manifesta in modo spericolato, suscitando imbarazzo negli amici più conformisti. Una sera, alla birreria Lowenbrau, supera se stesso. Dopo aver rivolto frasi poco eleganti all’indirizzo del Duce, ordina al pianista di suonare la Marsigliese. Interviene la polizia e Renato è arrestato. Ai fascisti che, scortandolo al commissariato, promettono di prenderlo a calci, risponde: «Naturalmente, i calci sono l’arma degli asini.»

Per reati del genere, all’epoca, c’era il tribunale speciale. Ma la famiglia del matematico interviene: la madre, Sofia Bakunin, d’accordo con la sorella Maria, professoressa di chimica all’Università e terrore degli studenti napoletani, fa passare Renato per pazzo, ne ottiene il ricovero in una clinica per malati mentali di Capodimonte. La leggenda della pazzia, che Renato si porterà dietro per il resto della sua vita (e nella drammatica morte), nasce qui, in questo ricovero strumentale che però gli imprime una specie di marchio indelebile, della cui responsabilità Caccioppoli farà sempre carico ai suoi familiari.

Ma torniamo alla notte brava del Lowenbrau. Anche Sara viene arrestata in quella occasione, e Renato sente verso di lei come un debito, un dovere di risarcimento che non è l’ultima ragione del loro matrimonio.

Si sposeranno il 29 giugno del 1939. Subito dopo fanno tappa ad Amalfi. Renato c’era stato più volte con André Gide, nel 1937: entrambi amavano molto l’antica repubblica marinara, e Renato la definiva semplicemente sublime, un posto estremo, il suo posto dell’anima. Caccioppoli amava di Amalfi il suo essere città-teatro, dove ovunque gli veniva voglia di farsi prestare una sedia e sedersi a guardare; amava quell’aria di volubile invenzione e improvvisazione scenica che sentiva circolare ovunque. La stessa planimetria urbana, così pittoresca nel suo intreccio di saliscendi e gradini, gli appariva come uno scenario già disposto, offerto alle sorprese dello spettacolo. Le viuzze e le piazzette gli sembravano proporsi come fondali e quinte ideali per le quotidiane «recite» della vita cittadina.

Amava sostare ai tavolini della pasticceria Pansa in piazza Duomo, nelle giornate d’inverno: con un solo giro di sguardo riusciva a capire tutte le straordinarie componenti dell’anima della città. La piazza quasi deserta, candida, resa viva da un venticello basso e insistente. Alle spalle, l’Oriente sovrasta dalla cima della scalinata con i marmi e i bronzi dell’antico tempio bizantino. Poco distante, nella piazza che guarda il mare, una leggera balaustra trattiene due cavallini, uno accanto all’altro, con le loro carrozzelle e con il capo ornato di due bianchissimi pennacchi. Al di là non c’è che il mare, tutto percorso di spume.

Quel genio della matematica, sommerso da questa grande visione di cielo, di mare e di storia, non fatica a credere agli amori di Ercole e della ninfa: capisce come a gente che qui nasce e vive sembri naturale che all’alba arrivino madonne dal mare, che di notte legioni di angeli costruiscano chiese, che santi d’argento vengano portati di corsa in cima a lunghe scale o fatti danzare per le stradine in discesa fino al mare. Comprende come questo arcobaleno di magia abbia stretto il cuore al suo amico André: Amalfi, semplicemente sublime.

L’unione con Sara non durerà a lungo: lascerà Renato per Mario Alicata e si trasferirà con quest’ultimo a Roma. Caccioppoli non si riprenderà mai del tutto dal trauma di questo abbandono, conservando per Sara la più devastante delle nostalgie: quella sessuale. E ricorderà talvolta agli amici quella notte d’estate, durante una villeggiatura ad Amalfi: svegliato dal temporale, Renato scende giù al piano terra dell’albergo, seguito da Sara. Si mette a suonare la Danse Macabre di Saint-Saëns: gli ospiti dell’albergo si affacciano sulla porta delle loro camere, ma nessuno osa fiatare, tale è la suggestione di quelle note, a cui lampi e tuoni fanno da contrappunto. Renato non dimenticherà mai più il volto di Sara rigato di lacrime.