“Salerno ha un volto strano in questi giorni: è come se, tra le macerie, sbocciasse una nuova Italia” così scriveva Benedetto Croce ad un amico, nell’marzo del 1944, quando la città era diventata, quasi per caso, la capitale d’Italia.

Ottant’anni fa, il 15 luglio 1944, si chiudeva una delle pagine più incredibili e dimenticate della storia italiana. Per cinque mesi, dal febbraio al luglio del ’44, Salerno non era stata solo una città del Sud: era stata l’Italia. La sede del governo, il centro del potere, il laboratorio dove si costruiva la democrazia del dopoguerra.

Era il 9 settembre 1943 quando tutto iniziò. L’Operazione Avalanche portò migliaia di soldati alleati sulle coste salernitane, in una delle più imponenti operazioni di sbarco della Seconda guerra mondiale. Dieci giorni di battaglia feroce, con i tedeschi arroccati sulle colline che sparavano senza sosta. Alla fine, Salerno era libera, ma devastata.

Dopo mesi di peregrinazioni tra Pescara e Brindisi, il governo italiano aveva bisogno di stabilità. Napoli era troppo distrutta, Roma era ancora in mano tedesca. Salerno apparve come la scelta più logica: protetta dal fronte, con edifici ancora agibili e una posizione strategica perfetta.

Il trasferimento fu un’operazione militare vera e propria. Camion carichi di documenti, funzionari con le valigie, archivi interi che viaggiavano sotto scorta. In pochi giorni, una città di 80mila abitanti diventava la capitale di un regno.

Il 12 febbraio 1944, re Vittorio Emanuele III trasferì i poteri al figlio Umberto. Il governo Badoglio si insediò nel Palazzo di Città, mentre il sovrano si trasferì a Villa Guariglia, a Raito. I ministeri si sparpagliarono per la città: Giustizia al Tribunale, Comunicazioni alle Poste, Guerra nell’ex convento di San Francesco.

L’Hotel Plaza divenne il vero centro del potere informale. Qui si decidevano le sorti del Paese tra caffè e sigarette, mentre ministri e giornalisti complottavano nella hall.

Il colpo di scena arrivò nel marzo 1944 con Palmiro Togliatti. Il leader comunista, di ritorno dall’URSS, lanciò da una pensione del centro la famosa “svolta di Salerno”: accantonare la questione monarchica e unire tutte le forze antifasciste.

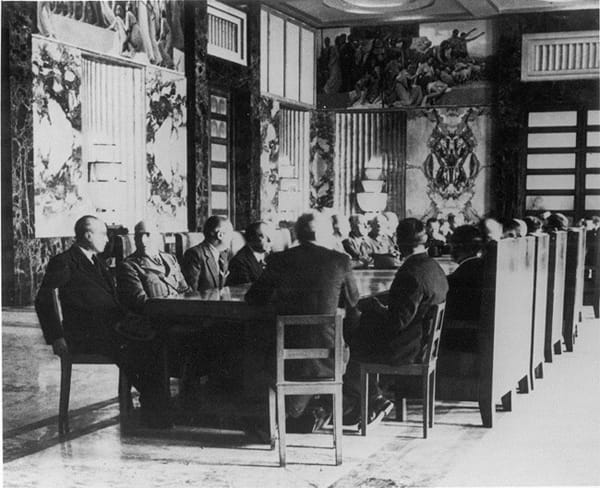

Fu una mossa geniale. Il 22 aprile nacque il secondo governo Badoglio con tutti i partiti dell’arco costituzionale. Per la prima volta dopo vent’anni, comunisti, socialisti, liberali e popolari sedevano allo stesso tavolo. La democrazia italiana nasceva qui, a Salerno.

Con la liberazione di Roma, il 4 giugno 1944, i giorni della capitale campana erano contati. Il 15 luglio si tenne l’ultimo Consiglio dei ministri nel Palazzo di Città. Cinque giorni dopo partì anche l’ultimo funzionario.

Oggi di quell’esperienza restano tracce sparse: una targa commemorativa, Villa Guariglia trasformata in museo, il Museo dello Sbarco che custodisce documenti e testimonianze. Nel 2019 è stata presentata una proposta di legge per riconoscere ufficialmente a Salerno il titolo di ” capitale d’Italia”. È ancora ferma in Parlamento.

Ogni luglio, la città organizza eventi commemorativi. Visite guidate sui luoghi del potere, mostre fotografiche, conferenze. Un modo per tenere viva la memoria di quando, per 153 giorni, l’Italia aveva il cuore al Sud.

Quella di Salerno non fu solo una capitale di passaggio. Fu il laboratorio dove nacque la democrazia italiana, dove si sperimentò per la prima volta il pluralismo politico dopo il Ventennio fascista.

Come scrisse Croce, tra le macerie di una città ferita stava sbocciando una nuova Italia. Ottant’anni dopo, quella lezione merita di essere ricordata.