La sera dell’ultimo giorno dell’anno, nella Milano dell’immediato dopoguerra, un uomo cui molti passanti avevano poco prima stretto la mano in segno di stima e di rispetto si avvicinò a una bancarella di petardi nei pressi del teatro Odeon e acquistò mortaretti per cinquanta lire. Li mise in tasca senza un sorriso e andò, solo, a farli scoppiare in piazza Duomo.

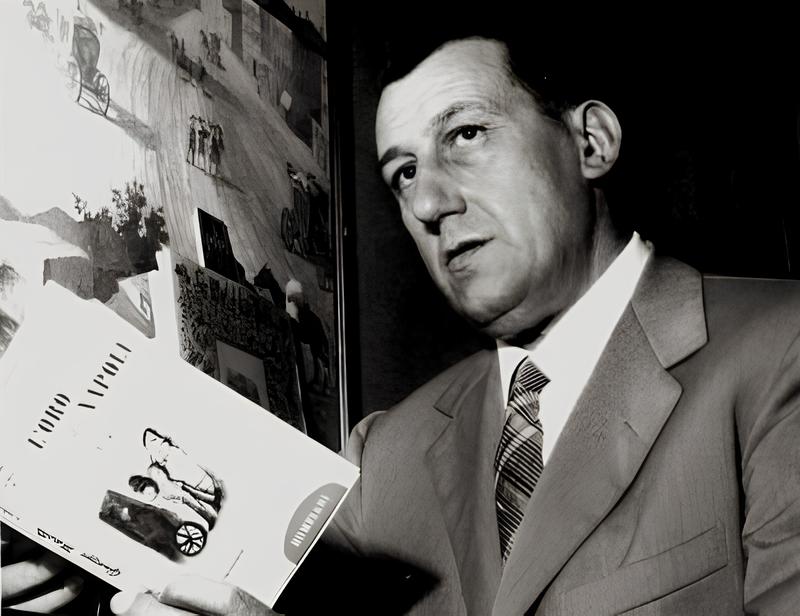

Forse, in quei momenti, il suo pensiero correva a Napoli, la sua città, alle sue piazze, ai suoi vicoli, dove in quelle stesse ore si ripeteva lo stesso rito in modo molto più fragoroso. I ragazzi che in piazza stavano praticando quel gioco scoppiettante e allegro non si stupirono. Molto sorpresi, invece, furono due passanti che riconobbero in quel signore alto e massiccio, intento a far esplodere innocui petardi, lo scrittore Giuseppe Marotta, la cui foto, sulla quarta di copertina del suo ultimo libro, compariva in quei giorni in tutte le librerie di Milano.

L’episodio di piazza del Duomo, la sera di san Silvestro, non era un’abitudine giocosa di Marotta; anzi, era un’eccezione, perché la sua natura era invece malinconica, anche quando i premi letterari arrivavano con puntualità e le attestazioni di stima dei lettori erano sempre più frequenti.

Marotta era allora lo scrittore che in Italia riceveva più lettere dagli ammiratori: piovevano in redazione soprattutto dopo la pubblicazione di un suo articolo sul Corriere della Sera, il giornale più diffuso e autorevole, cui Marotta collaborava regolarmente.

I messaggi dei lettori erano sempre diretti al «cuore» di Marotta, a quel mondo che egli trasferiva nei suoi scritti e che ogni lettore sentiva essere il suo:

«Andrò sulla tomba di sua madre a portare dei fiori», scrisse una donna quando lesse un articolo che Marotta dedicò alla mamma;

«Napoli mi è ignota, ma è come se ne fossi diventato un cittadino», scrisse un signore veneziano, colpito dalla lettura del libro L’oro di Napoli.

E quel suo capolavoro era, in definitiva, un ritorno a casa: i trentasei racconti che compongono il volume, e che un grande editore di fiuto come Valentino Bompiani ebbe l’idea di raccogliere, erano nati – verrebbe da dire: «erano fioriti», tale è la loro leggerezza e il loro garbo – proprio sulle pagine del grande quotidiano milanese.

Erano elzeviri della terza pagina, quando quelle prime colonne a sinistra erano riservate a pezzi di bravura stilistica, a riflessioni e racconti lontani dall’attualità ma vincolati a un’idea preziosa e a una preziosa scrittura.

I protagonisti e le loro storie appartengono quasi tutti ai vicoli e ai «bassi» della Napoli della guerra e del dopoguerra: gente braccata dalla miseria, capace però di inventarsi un mestiere (lo specialista in pernacchie, il fabbricatore di ex voto per miracoli ancora da succedere… figure indimenticabili). L’oro di Napoli fece da capofila, da apripista di un filone nella letteratura e anche nel cinema.

Nel 1954, infatti, sceneggiato dallo stesso Marotta, da Zavattini e De Sica – che ne fu anche il geniale regista, nonché uno degli interpreti – uscì il film omonimo con grande successo di pubblico e di critica.

Marotta era nato a Napoli nel 1902, figlio di un avvocato di origine irpina morto prematuramente e di Concetta Avolio, una sarta. Aveva sempre vissuto con l’umiliazione del ragazzo cresciuto nel «basso» di via Sant’Agostino degli Scalzi, fattorino della Compagnia del gas che di giorno recapitava bollette e di notte studiava e scriveva.

Fino a 25 anni era sempre stato con la madre, la donna più importante della sua vita (che in seguito fece venire a Milano, dove morì). Si trasferì a Milano nel 1927, dove Arnoldo Mondadori «ebbe pietà» di quel giovane emigrante e lo fece assumere come correttore di bozze in uno dei suoi periodici.

Più tardi, quando Mondadori vendette i suoi periodici a Rizzoli, anche Marotta passò al nuovo editore. Qui conobbe Cesare Zavattini, che ne annusò l’ingegno e lo propose come redattore. Scriveva racconti, teneva rubriche, pubblicava libri (tra gli altri: Le milanesi, A Milano non fa freddo, Mal di Galleria, Nulla sul serio, Gli alunni del tempo).

Ormai la macchina si era messa in moto. Milano, invece di un esilio faticoso, divenne una città, una madre con le braccia aperte.

Dov’è la nebbia? C’è, ma è come il fumo di un vapore che naviga veloce sul mare azzurro, sotto un cielo sereno di giorno e stellato di notte. I caloriferi sono il sole dell’inverno che riscalda uomini e amori. A Milano non fa freddo.

Poi da Milano si trasferì a Roma. Sceneggiature, soggetti. Ma non era contento, non era soddisfatto. Eppure la sua era una prosa che volava libera come una farfalla: i suoi personaggi e i luoghi in cui essi vivevano erano come li aveva visti, parlavano come li aveva sentiti parlare; i muri, i «bassi» erano quelli che solo il sole scalda, e i posti e le persone esprimevano l’anima di Napoli.

Camorristi, prostitute, filosofi analfabeti, ladri, comari litigiose, scugnizzi, l’acquaiolo che si dispera per la morte della moglie e intanto cerca i numeri del lotto corrispondenti alla sua disgrazia.

Insomma, una sensualità ardente e tragica, talvolta pervasa da una ilare tristezza che solo la fantasia riusciva a consolare. La sua è quella che poi si dirà la «Napoli verace».

I suoi racconti, i suoi «ritratti» sono come lettere d’amore alla sua città e al suo popolo.

Nelle sue vene scorreva il mare di Napoli, ma non fu toccato, forse, dal suo «oro»: quella capacità di rialzarsi dopo ogni caduta, un’antica, ereditaria pazienza che permette di risorgere per ricominciare a lavorare e a ridere.

Lui, Marotta, rise poco. Era un uomo malinconico, convinto di essere afflitto da ogni sorta di malattia, vera o immaginaria; di sicuro, un grande ingegno sgorgato da una delle fontanelle dei vicoli di Napoli.

Amava molto la nostra Costiera: ogni qualvolta tornava a Napoli, soprattutto d’inverno, faceva visita ai nostri luoghi. In treno fino a Castellammare, poi in autobus a rivedere la sua amata Amalfi.

Restava sempre ammaliato dalle sue scale, scalette, rampe e vicoli che il sole, invincibile pirata, prende ogni giorno d’assalto. Una visita al Duomo, al Chiostro del Paradiso, e poi giù al porticciolo, dove amava intrattenersi con i pescatori e i carpentieri intenti a costruire barche davanti alle loro capanne di legno a pochi passi dal mare, quel mare di perla che bisbigliava dolci parole.

Da una delle «cellette» dell’albergo convento dei Cappuccini restava rapito, come in un sogno: sul mare palpitavano le lampade dei pescatori, quelle luci servivano per attirare la preda; tutte le finestre della cittadina luccicavano e Amalfi mostrava la sua preziosa e fulgida curva come un anello.

Non mancava mai di fare anche una puntata a Salerno, a bordo di un autobus quasi sempre affollato, una montagna di gente sotto la quale si indovinavano a stento sedili e ruote.

Una volta in città non resisteva al richiamo della «carrozzella», e via in giro per strade e piazze: Salerno gli offriva tutta la sua luminosità come su un vassoio. E poi a passeggio per via Mercanti, con i suoi piccoli e sfarzosi negozi, sul lungomare Trieste a guardare un «parco divertimenti» che spalancava con le sue luci le porte della notte marina senza orizzonti.

Ci ha lasciati troppo presto, don Peppino, a soli sessantuno anni. Si spense improvvisamente a Napoli il 10 ottobre 1963, in via Monte di Dio, in una casa sulla collina di Pizzofalcone, di fronte al mare. Era tornato da Roma nel tardo pomeriggio del giorno prima, aveva cenato con la moglie e subito dopo si era messo a lavorare a una sceneggiatura.

Avvertì un lieve mal di testa. Il malessere aumentò. Nel corso della notte entrò in coma. I due clinici chiamati d’urgenza diagnosticarono: ictus cerebrale. Il tutto durò meno di venti ore.

In quello stesso giorno si scatenò l’inferno d’acqua e fango del Vajont, e Marotta non era che un morto, rispetto agli oltre duemila della tragedia bellunese. E così la notizia della sua morte trovò poca eco: ultima crudeltà del destino verso uno dei più geniali scrittori del nostro Novecento.